К одним из самых дорогих объектов морского промысла относится краб, который обладает привлекательными потребительскими свойствами (вкусом, ароматом, консистенцией), пищевой, в том числе биологической, ценностью и высокой рыночной стоимостью.

Россия – один из мировых лидеров по добыче крабов. В 2023 г. в Российской Федерации добыто более 104279,01 т крабов, причем большая часть – в Дальневосточном регионе нашей страны. Меньшая часть объема добычи крабов (28388,43 т) осуществлялась в Баренцевом море, куда в 60-х гг. было осуществлено переселение их с Камчатки.

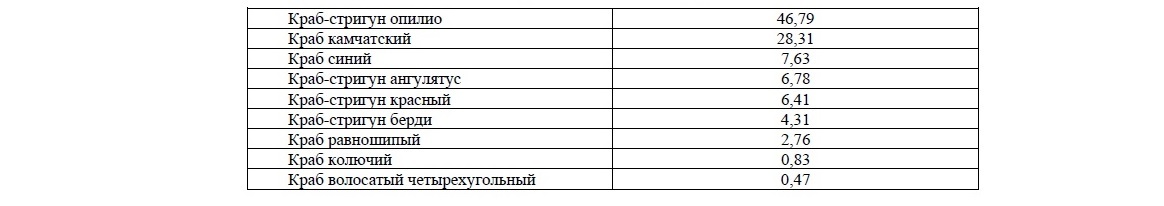

Основные промысловые виды крабов и объемы их добычи в 2023 г. представлены в табл. 1. Краб-стригун опилио и камчатский краб занимают в списке лидирующие позиции.

Таблица 1

Промысловые виды крабов и объемы их добычи, тыс. т

Традиционно на российский рынок поступает пищевая продукция из этого высокоценного морского объекта в виде варено-мороженых конечностей в панцире, либо без него. В незначительном количестве краб идет на производство стерилизованных консервов. В связи с этим при производстве готовой крабовой продукции отходы могут достигать разного количества: 30, …40, …50 %.

В 2023 г. из 104 279,01 т в переработку на Дальнем Востоке направлено около 22 000 т крабов. Отходы и потери при производстве крабовой продукции (согласно данным «бассейновых норм» Дальневосточного бассейна) составляют около 32 %. То есть в 2023 г. на Дальнем Востоке объем отходов и потерь при промышленной переработке крабов достиг 7,04 тыс. т.

Согласно установленным правилам, изготовители крабовой продукции сбрасывают измельченные отходы в море или платят за их утилизацию. При этом утверждается, что переработка вторичного крабового сырья в условиях моря не рентабельна в 97 % случаев. Риски и сложности переработки отходов крабового производства в морских условиях заключаются в следующем:

- длительность рейсов (4–6 месяцев);

- ограничение вместимости трюмов (60–100 т по готовой продукции);

- удаленность районов промысла от мест переработки на Дальнем Востоке (Охотское и Берингово моря);

- короткий срок работы для Баренцева моря при большом объеме добычи;

- ограничение возможности размещения оборудования размерами судна-процессора.

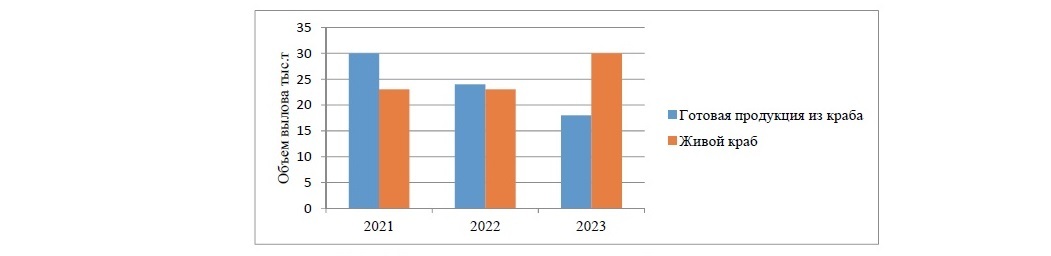

Важно отметить, что значительная часть крабов в настоящее время отправляется на экспорт в живом виде. На рис. 1 представлено соотношение объемов вылова краба по Дальневосточному региону, направленного на производство готовой продукции и заготавливаемого в живом виде, за 9 месяцев (с января по сентябрь) каждого года, начиная с 2021 по 2923 гг.

Риc. 1. Соотношение объемов вылова краба для производства готовой продукции и живого краба

Основной рынок сбыта живого краба – это страны Азиатско-Тихоокеанского региона. При сдаче краб сортируется на несколько категорий в зависимости от наличия механических повреждений и других параметров. Отсортированный краб, не соответствующий требованиям принимающей стороны, направляется на переработку на береговые предприятия России.

Например, при выгрузках живого краба в портах Приморья в 2022 г. в переработку было направлено не менее 335 т, а в 2023 г. – 479 т краба. В соответствии с приведенными ранее нормами отходов и потерь вторичное крабовое сырье составило за последние два года около 100 и 150 т соответственно.

Приведенные цифры позволяют сделать вывод о практической значимости научных исследований по рациональному использованию отходов, образующихся при переработке крабов.

В зависимости от вида готовой продукции при работе с крабами в отходы уходят разные части тела. Как правило, это головогрудь с внутренностями, в том числе гепатопанкреас. При производстве варено-мороженого мяса краба или консервов в отходы попадает и панцирь ходильных конечностей. То есть при сборе отходов их массовый и химический составы могут варьировать в значительном диапазоне.

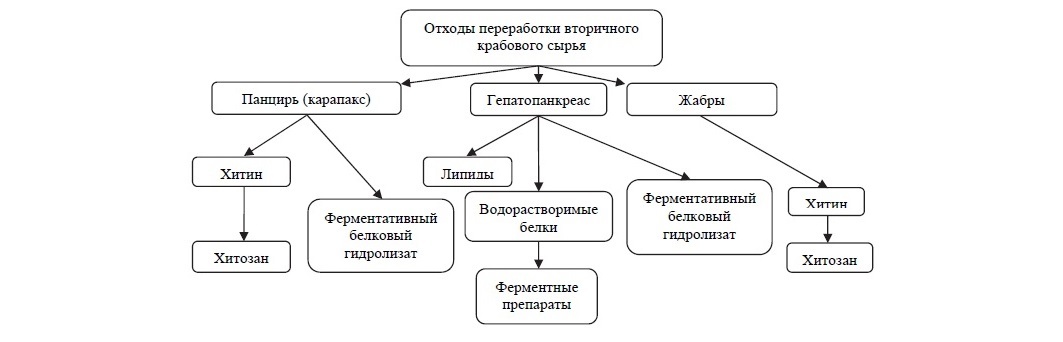

В целом учеными доказана высокая биологическая ценность вторичного крабового сырья, которое богато хитином, белковой составляющей, минеральными веществами, липидами, ферментами. Комплексная схема переработки вторичного крабового сырья приведена на рис. 2.

Рис. 2. Комплексная схема переработки вторичного крабового сырья

Отходы крабового производства, включающие внутренние органы крабов, в том числе гепатопанкреас, характеризуются высокой ферментативной активностью и могут быть использованы для получения не только ферментных препаратов, но и биологически ценных белковых продуктов [1, 2].

При достаточно высоких значениях собственной ферментативной активности вторичного крабового сырья при получении белковых гидролизатов имеет смысл использовать автопротеолиз. Результаты собственных исследований, а также других ученых показывают целесообразность такого подхода, обеспечивающего, прежде всего, простоту технологического процесса и финансовую выгоду [3, 4].

Однако в тех случаях, когда в работу поступают отходы с низким уровнем ферментативной активности (например, замороженные), для получения конечного продукта с высокой биологической ценностью актуальным является использование ферментных препаратов. Такие разработки также дали положительно достоверные результаты [5].

С учетом достаточно высокой минерализации исходного сырья были проведены эксперименты по высокотемпературной обработке вторичного крабового сырья (при температуре выше 100 0С и барометрическом воздействии). В результате был получен водорастворимый белковый продукт, характеризующийся наличием в нем низкомолекулярных пептидов с высокой физиологической усвояемостью.

Одним из наиболее дорогих биологически активных продуктов, которые можно получить из панцирьсодержащих отходов переработки крабов, является производное хитина – хитозан. Как известно, открытие хитина датируется 1799 г., а хитозана – 1894 г. С этого времени история исследований этого уникального биополимера включает несколько периодов: период противоречий (1894–1930 гг.), период исследований (1930–1959 гг), период сомнений (1950–1970 гг.) и период применения (с 1970 г. до настоящего времени) [6]. Последний период применения сопровождается научными исследованиями этого уникального биополимера.

Следует отметить, что помимо хитина и хитозана ученые изучают их многочисленные химические производные, в том числе глюкозамины, олигосахариды, полиэлектролитные комплексы на основе хитозана, представляющие в совокупности обширную группу хитиновых материалов многофункционального применения.

Перечень научных организаций в мире, занимающихся исследованиями хитиновых материалов, значителен:

- Европейское хитиновое общество – European Chitin Society (EUCHIS);

- Ибероамериканское хитиновое общество – Iberoamerican Chitin Society (SIAQ) (Sociedade Ibero-americana de Quitina);

- Китайское хитиновое общество – Chinese Chitin Society;

- Индийское общество хитина и хитозана – Indian Chitin and Chitosan Society (ICCS);

- Японское общество по хитину ихитозану – Japanese Society for Chitin and Chitosan (JSCC);

- Корейское общество по хитину ихитозану – Korean Society for Chitin and Chitosan (KSCC);

- Тайваньское общество по хитину ихитозану – Taiwanese Society for Chitin and Chitosan (TSCC);

- Тайское хитиновое общество – Thai Chitin Society;

- Российское хитиновое общество – Russian Chitin Society.

Российское хитиновое общество (РХО) было организовано в рамках работы первой международной научно-практической конференции, которая проводилась в г. Владивосток в Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете (Дальрыбвтузе) в сентябре 1983 г. С тех пор РХО регулярно проводит научно-практические конференции в различных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ставрополь, Севастополь, Мурманск, Пермь, Уфа, Нижний Новгород, Архангельск). В октябре 2023 г., спустя 40 лет, в г. Владивосток на базе ДВО РАМН была проведена очередная хитиновая конференция.

Учеными Дальрыбвтуза с 80-х гг. прошлого столетия исследуются функционально-технологические свойства (сенсорные, структурно-механические, адгезионные, сферообразующие, барьерные) и функционально-физиологические функции хитозана и его производных в пищевых системах. Исследования ученых вуза направлены на разработку и совершенствование технологии пищевой продукции из водных биоресурсов, ориентированной на производство высококачественных безопасных и полезных продуктов путем использования хитиновых материалов. По результатам научных исследований сотрудниками Дальрыбвтуза защищено 5 докторских и 9 кандидатских диссертаций. Публикации сотрудников университета, посвященные хитиновым материалам, насчитывают около 250 наименований и представлены монографиями, учебными пособиями, справочниками, статьями и патентами.

В настоящее время к важным задачам в данной области исследования относятся следующие: расширение ассортимента хитозансодержащих функциональных пищевых продуктов и использование хитозана и его производных с заданными свойствами, полученных целенаправленным синтезом.

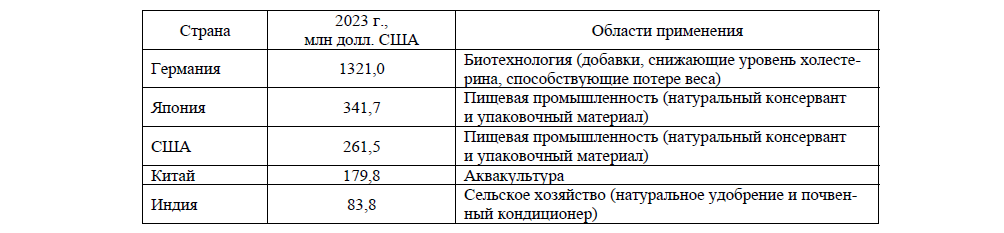

Перспективы исследований в данном направлении подтверждаются оценкой рынка хитиновых материалов на ближайшее десятилетие (табл. 2), предоставленной в отчетах Future Market Insights, Inc [7]. По прогнозу мировой рынок хитина и производных хитозана к 2027 г. составит 281,7 тыс. т, в том числе хитозана – 173,9 тыс. т, а к 2033 г. спрос на биополимер превысит 5112,14 млн долл. США [8].

Таблица 2

Оценка различных рынков хитиновых материалов до 2023 г.

Современный рынок хитиновых материалов, а также области применения хитозана и его производных в странах, которые лидируют в данном направлении, можно оценить по данным, приведенным в табл. 3.

Таблица 3

Оценка рынка, области применения хитозана и его производных по странам, лидирующим в данном направлении

Несмотря на ресурсную сырьевую достаточность, Россия отстает от других стран-лидеров в области получения и применения хитиновых материалов. Пути решения проблем в данном направлении были отмечены еще в 1970 г. итальянским ученым Muzzarelli R.A.A., который утверждал, что «…производство хитина от причала до потребителя не осуществимо и в любом случае было бы ошибкой. Поэтому предполагается, что первичный производитель сырья будет продавать остатки панциросодержащих отходов производителю хитина» [9].

Для успешного использования вторичного крабового сырья необходима заинтересованность обоих сторон, упомянутых ученым, а также наличие нормативной (технической) документации с описанием технологии сбора, заготовки, хранения биологически ценных отходов.

При этом целесообразно дифференцировать сырье по целевому назначению в зависимости от его химического состава и конкретных условий производства.

При решении вопроса об экономической целесообразности применения того или иного способа переработки отходов крабового производства следует учитывать не только его технологический потенциал (ресурсную достаточность, биологическую ценность), но и дополнительные затраты, в том числе на аппаратурное оформление технологического процесса.

Таким образом, о перспективах промышленной переработки вторичного крабового сырья свидетельствуют следующие аспекты. Во-первых, крабы представляют собой мощный постоянно воспроизводимый в природе сырьевой источник для получения биологически ценных продуктов. Во-вторых, переработка отходов крабового производства, достигающих значительных объемов, позволяет решать экологическую проблему по снижению нагрузки на окружающую среду. В-третьих, привлечение в оборот вторичного крабового сырья способно дать дополнительный экономический эффект за счет производства и реализации биологически ценных, полезных для потребителя продуктов. Таким образом, одновременно могут решаться социальные, экологические и экономические задачи.

Список источников

- Ponomareva, T., Timchenko, M., Filippov, M., Lapaev, S., Sogorin, E. Prospects of Red King Crab Hepatopancreas Processing: Fundamental and Applied Biochemistry. Recycling 2021, 6, 3.)

- Подкорытова А. В., Строкова Н. Г., Семикова Н. В. Комплексная переработка камчатского краба при производстве пищевой продукции и биологически активных веществ // Труды ВНИРО. 2018. Т. 172. С. 198–212.

- Патент № 2615476 C1 Российская Федерация, МПК A23K 10/12, A23K 10/26. Способ переработки отходов крабового производства с получением кормовой добавки : № 2015145012; заявл. 20.10.2015 ; опубл. 04.04.2017 / Т. А. Игнатова, Т. В. Родина, А. В. Подкорытова, О. В. Красюкова.

- Патент № 2795474 C2 Российская Федерация, МПК A23J 1/04. Способ переработки отходов, полученных после разделки крабов : № 2020106655 ; заявл. 11.02.2020 ; опубл. 03.05.2023 / С. Н. Максимова, Д. В. Полещук, Е. В. Суровцева [и др.].

- Подкорытова А. В., Игнатова Т. А., Родина Т. В., Строкова Н. Г. Биотехнология кормовых ферментолизатов c аминополисахаридами из отходов от разделки камчатских крабов рода PARALITHODES // Биотехнология и качество жизни : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 18–20 марта 2014 года. Москва : Закрытое акционерное общество «Экспо-биохим-технологии», 2014. С. 298–299.

- Crony G. Historical landmarks in the discovery of chitin // Sustainable Agriculture Reviews 35 / G. Crini, E. Lichtfouse (eds.). Springer Nature Switzerland AG, 2019. P. 1–47. https://doi.org/ 10.1007/978-3-030-16538-3_1].

- REP-GB-17235. Chitosan Oligosaccharides and Glucosamine Market Outlook (2023-2033) (A Detailed Analysis of Chitosan Oligosaccharides and Glucosamine Market on the Basis of Shrimp, Crab, and Krill). May 2023. 350 p. https://www.futuremarketinsights.com/reports/chitosan-oligosaccharides-and-glucosamine-market#

- Perez S.; Wertz J.-L. Chitin and Chitosans in the Bioeconomy. Boca Raton, London : Taylor& Francis Group, LLC. 2022.

- Muzzarelli R.A. Chitin. Oxford, New York et all. : Pergamon Press, 1970.

Авторы:

С. Н. Максимова – доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой технологии продуктов питания

Д. В. Полещук – кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры технологии продуктов питания

А. А. Миргородов – директор по производству ООО «Русский краб».

Впервые опубликовано: Научные труды Дальрыбвтуза. 2024. Т. 68, № 2. С. 53–60.